まだ2月、寒い冬の季節に、くしゃみや鼻水が出る。

あるいは、今日は少しあたたかいな、という日にくしゃみや鼻水が止まらない。

寒いし、風邪? それともアレルギー?

そういえばなんだか、目がかゆくて、鼻やのど、全身もかゆいような…。

これらの症状の理由は、人によっては風邪ではなく花粉症やその他のアレルギー反応である可能性もあります。

特に2023年〜2024年は暖冬と言われており、花粉の飛散がいつもより早いとされています(ただし、量は少ないとされています)。

アレルギーに関しては「早めの治療」によって、ピーク時の症状を抑えられる場合があります。

この記事では、冬から春にかけてのアレルギーとその原因、対策について詳しく解説していきます。

アレルギーとは

アレルギーは、身体が通常は害のない物質(スギの花粉、ダニ、ハウスダストなどを含む)を外来の敵と間違えて攻撃する免疫系の反応から生じます。

この間違った認識のために、体はそれらの物質を取り除くために過敏な反応を示します。

アレルギーの症状が現れる際には、免疫系がアレルゲンの排除を試みるために特定の生化学的な物質を分泌します。この中で、ヒスタミンは重要な役割を果たしています。

ヒスタミンは神経系や血管に作用し、痛みやかゆみ、腫れ、皮膚の赤みといった反応を引き起こします。

例えば、くしゃみや鼻水、目の刺激や充血、かゆみなどは、ヒスタミンの作用による典型的な症状です。

アレルギーの症状

アレルギー反応は、触れるアレルゲンのタイプや個々の体質により、さまざまな症状が現れます。以下に挙げられるのは一般的な症状です。

- 目のかゆみや赤み(アレルギー性結膜炎)

- くしゃみ、鼻水、鼻詰まり

- 喉や皮膚のかゆみ、皮膚の発疹や蕁麻疹

- 集中力の低下、疲労感、倦怠感、発熱感

- 顔や身体のほてり

これらの症状は軽度から重度まで変わり、場合によっては喘息のような重い症状を引き起こすこともあります。

アレルギー反応が進行すると、症状は日常生活にも影響を及ぼす可能性があります。例えば、睡眠の質が低下したり、学校や職場での集中力が散漫になることもあります。さらに、アレルギーは気分や感情状態にも影響を与え、ストレスや不安を増加させることがあります。

重症なケースでは、アナフィラキシーショックという、全身に影響を及ぼす重篤なアレルギー反応が起こることもあります。この状態は、呼吸困難、血圧の低下、意識の喪失などを引き起こし、緊急医療が必要な場合もあります。

そのため、「自分自身はなぜこういった症状が出ているのか」「アレルギーなら、どういったアレルギーなのか」などを知り、適切なケアや管理を行うことによって、日常生活の質を大きく向上させることができます。

この記事を読まれている方の中には、もしかすると

「アレルギーの症状が出ている気がするが、仕事が忙しくて病院に行けない」

「今年になって突然目がかゆい、鼻水がひどいけど、自分は花粉症じゃないはず…」

など、まだ現在の症状で病院で診察をしてもらったことがない方がいらっしゃるかもしれません。

症状の原因を知り、アレルギーの場合は対策を行い、まだ症状の軽いうち(できれば症状が出ていない間)に薬を飲むことで、症状を軽くすることができます。

これを初期療法と呼びます。

そのため、ぜひ「少し先のご自身」のためにも、まだ症状が軽いうちに、なるべく早く病院にかかることをおすすめします。

次の項目からは、アレルギーの種類や原因と対策、その後に薬による治療法を解説していきます。

冬〜春のアレルギーの原因と対策

アレルゲンには、花粉症のようにアレルギーが出る時期が限定されているもの(季節性アレルギー)と、ハウスダストなど1年を通してアレルギー反応が起こる可能性があるもの(通年性アレルギー)があります。

花粉症

冬〜春の花粉症の原因

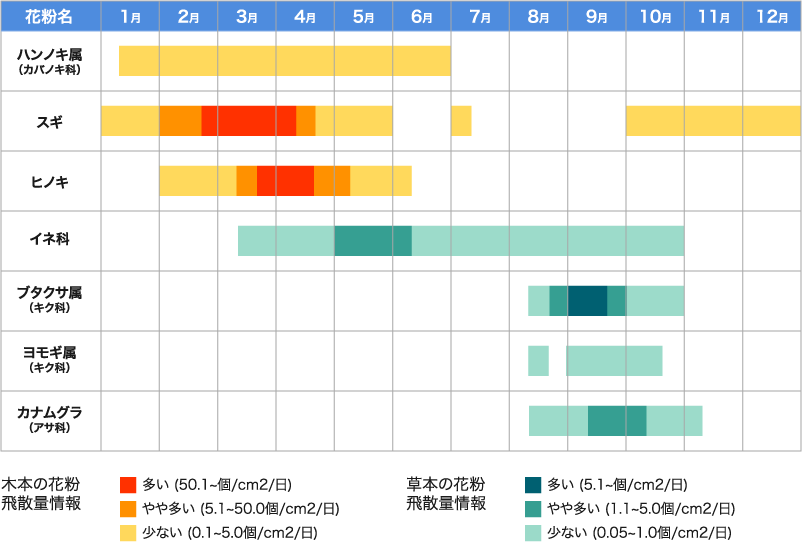

アレジオン®「花粉の時期はいつから・いつまで?~花粉カレンダー~」より引用

冬〜春(1月〜5月)に飛ぶ花粉については、以下のとおりです。

- スギ花粉(時期:1~5月、特に2月下旬〜4月上旬)

- ヒノキ花粉(時期:2月〜6月上旬、特に3月下旬〜4月中旬)

- イネ・カモガヤ花粉(時期:3月〜10月、特に5~7月)

それぞれについて詳しく説明していきます。

スギ花粉 (時期: 1~5月、特に2月下旬〜4月上旬)

スギ花粉は日本で最も一般的な花粉症の原因です。特に2月下旬から4月上旬にかけて、花粉が大量に飛散します。この期間、花粉症の方はくしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状に悩まされることが多いです。空気が乾燥していると花粉が飛びやすく、特に晴れた日には注意が必要です。

ヒノキ花粉 (時期: 2月〜6月上旬、特に3月下旬〜4月中旬)

ヒノキ花粉も、春の代表的なアレルゲンの一つです。ヒノキの花粉はスギ花粉の季節が一段落するころ、3月下旬から4月中旬にかけて多く飛散します。スギ花粉症の方がヒノキ花粉にも反応することが多く、スギ花粉症の症状が落ち着かない間にヒノキ花粉の季節が始まることがあります。

イネ・カモガヤ花粉 (時期: 3月〜10月、特に5~7月)

イネ科の花粉は、主に初夏に飛散しますが、その始まりは春の3月からです。イネ科の植物にはカモガヤなどがあり、これらの花粉もアレルギーの原因となり得ます。春の終わりから夏にかけて、イネ科花粉によるアレルギー症状が発生することがあります。

2024年の花粉飛散情報

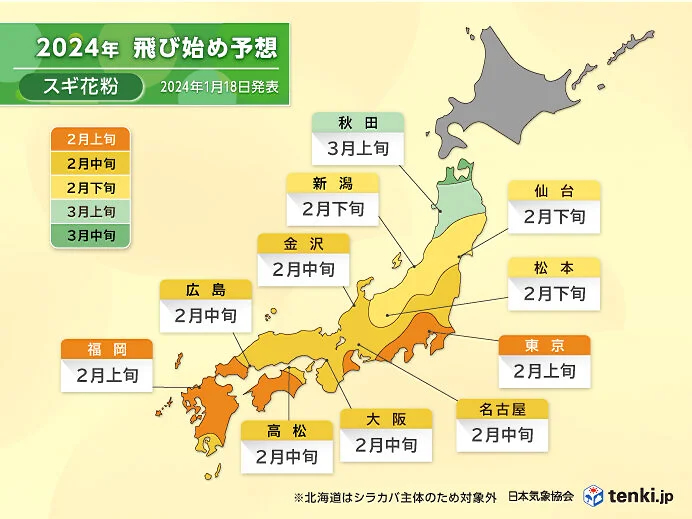

tenki.jp「2024年 春の花粉飛散予測(第3報)」より https://tenki.jp/pollen/expectation/

2024年、スギ花粉の飛散は、例年並みか例年より少し早いスタートになるとのことです。

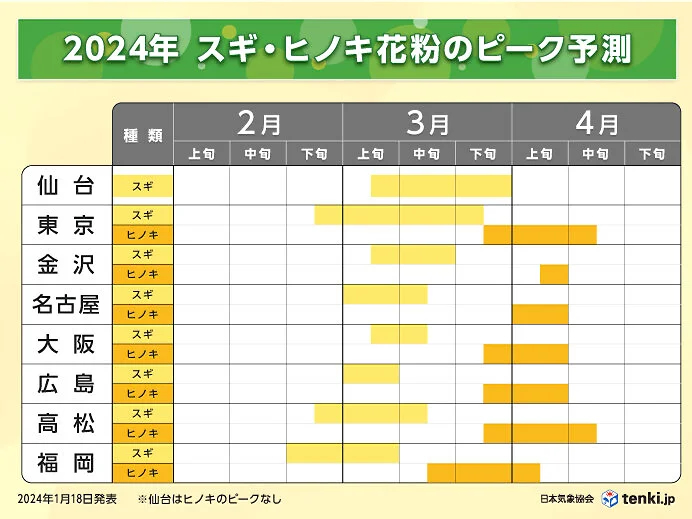

次に、スギ・ヒノキ花粉のピーク予想を見ていきます。

tenki.jp「2024年 春の花粉飛散予測(第3報)」より https://tenki.jp/pollen/expectation/

都内ではスギ花粉は2月下旬、ヒノキの花粉は3月下旬からとされています。

これまでも述べてきましたが、ピーク時よりも前、花粉の飛散開始予測日の約1ヶ月〜2週間前、または症状が最初に現れた時点で、アレルギー反応を抑える薬(点眼薬、内服薬など)を飲むことで、通常よりも症状を抑えられることができます。(初期療法や、プロアクティブ点眼と呼ばれます)

花粉症の方、あるいは花粉症の可能性がある方は、なるべく早めに病院で診断を受け、花粉症対策の薬を処方してもらうことをおすすめします。

詳しくは「抗アレルギーによる薬物療法」の項目でお話します。

また、都内における直近の花粉の飛散状況については東京都保健医療局「東京都アレルギー情報navi.」リンクからご確認いただけます。

全国の花粉飛散状況については、日本気象協会「花粉飛散状況」からご確認頂けます。

花粉症への対策

花粉症のアレルギー症状は、花粉が粘膜に付着することで引き起こされます。この観点から、粘膜を保護し、花粉の付着を防ぐことが重要な対策となります。

まず、屋外にいる際には、花粉が鼻や口の粘膜に直接触れるのを防ぐために、効果的なマスクの着用が不可欠です。特に密閉性の高いマスクは、花粉の侵入を効果的に防ぎます。また、目の粘膜への花粉の付着を防ぐために、保護眼鏡や普通の眼鏡を着用することも有効です。

屋内にいる時も、花粉の侵入を最小限に抑えるための対策が必要です。窓を閉めて花粉の侵入を防ぎ、空気清浄機を使用して室内の空気を清浄に保ちます。

帰宅の際、部屋に入る前に服についた花粉を落とすために髪の毛や洋服をはたくこともおすすめです。ブラシを使用するともっと効果的です。

また、帰宅後はすぐに手洗いとうがいを行い、可能であればシャワーを浴びることをおすすめします。

ハウスダスト

ハウスダストの原因

ハウスダストによるアレルギーは、年間を通して発生する可能性があり、特に冬から春にかけての時期にはそのリスクが高まります。

実際に、冬から春にかけては、家の中で過ごす時間が長くなるため、ハウスダストが蓄積しやすくなります。

ハウスダストは、室内のホコリを指し、その中にはダニの死骸やフン、カビなどが含まれることがあります。冬はダニが死にやすい季節であり、春になると暖かくなることでダニが再び活発になります。このため、冬の終わりから春にかけては、ダニの死骸やフンが特に増え、アレルギー症状を引き起こす原因となりやすいです。

また、冬から春にかけては、衣替えの時期でもあります。冬の間クローゼットに保管されていた衣服には、ハウスダストが付着していることが多く、これらを取り出す際にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。特に長期間閉じた状態で保管された衣類には、ダニの死骸やフン、カビなどが蓄積しやすいです。

対策

ハウスダストアレルギーへの対策として、以下のような方法が有効です。

まず基本的な対策として、カーペットや寝具の定期的な清掃と洗濯が重要です。特にダニの死骸は洗濯だけでは完全に除去できない場合があるため、掃除機を使って隅々まで丁寧に掃除することが推奨されます。また、ハウスダストに特化した布団専用の掃除機のノズルを使用すると効果的です。

次に、ダニは湿度が高い環境を好むため、部屋の湿度を50%以下に保つことが効果的です。これには除湿機の使用や、布団乾燥機、天日干しを利用して布団を乾燥させる方法があります。

さらに、ダニは人間のフケや皮膚の垢、食べ物のカス、カビなどを餌にして繁殖します。そのため、部屋をこまめに清掃し、定期的な換気と除湿を行うこと、また寝具やカーペットを清潔に保つことが大切です。

衣替えの際には、ハウスダストが空気中に飛散しないよう注意することが重要です。

- 衣類を丁寧に取り出し、ハウスダストの飛散を最小限に抑える

- マスクを着用して衣替えを行う

- 窓を開けて十分に換気しながら衣替えを進める

- 衣類は出した際に再度洗濯や天日干しを行い、これから保管する衣類もしっかり洗濯や天日干しをする(可能であればアイロンをかける)

- 保管する際にはダニ防止剤、虫除け、湿気取りなどを活用する

寒暖差アレルギー

原因

寒暖差アレルギーは、季節の変わり目や日中と朝晩の気温差が大きい時に、くしゃみや鼻水などの症状を引き起こすことがあります。

一般に「寒暖差アレルギー」と称されるこの状態は、医学的には「血管運動性鼻炎」と呼ばれています。これは花粉症などと異なり、特定のアレルゲンが原因ではないためです。

寒暖差アレルギーでは、気温の変化が鼻の粘膜にある血管の拡張を引き起こし、その結果、粘膜の腫れやアレルギー症状が生じます。特に、温度差が7度以上の場合、症状が現れやすいとされ、自律神経の不均衡が一因と考えられています。

対策

寒暖差アレルギーへの対策は、体温調節と自律神経の調整に集中します。

体感温度の調整

体が感じる温度差を最小化することが大切です。外出時は、軽く羽織れるアウターやマスクを持参し、適宜使用します。

首元の保護

首には大きな血管があり、首を温めることで顔周りの血流が改善されます。スカーフやマフラーで首を暖かく保つのが効果的です。

マスクの利用

マスクを着用することで、冷たい空気が直接鼻や口に触れるのを防ぎ、粘膜の乾燥や刺激を減らせます。

手首と足首の保護

手首や足首は大きな血管が通る部分です。手袋や厚手の靴下でこれらの部位を保温し、全体の血流を改善します。

刺激物質の回避

タバコの煙、排気ガス、香料などの化学物質や、精神的ストレスは自律神経を乱すことがあります。これらを避けることで、寒暖差アレルギーのリスクを減らせます。

筋肉の強化

筋肉量が少ないと体温調節が困難になります。有酸素運動や筋トレを行うことで、筋肉を強化し、体温調整能力を高めることができます。

その他の理由

風邪とアレルギー性鼻炎の違い

冬から春にかけては、季節の変わり目であり、寒暖差が大きくなるため、体調を崩しやすく、風邪を引く方も多いと思います。

この時期、自分のくしゃみや鼻水の原因がアレルギーなのか、それとも風邪なのかを判断するのは難しいことがあります。

以下に、アレルギーと風邪の主な違いを示します。

| アレルギー | 風邪 | |

|---|---|---|

| 原因 | ダニ、ハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルゲンに対する過敏反応 | ウイルス感染 |

| 持続時間 | アレルゲンに晒され続ける限り続く可能性があり、ハウスダストなどの通年性アレルギーは年間通して症状が続く | 通常、1週間から10日で改善 |

| 鼻水 | 透明で水っぽい、止まらない流れ | 最初は水っぽいが後に黄色や緑色で粘り気がある |

| 発熱 | 微熱が出る場合もあるが、通常はない | 多くの場合、発熱が伴う |

| 目のかゆみ | かゆみがある(アレルギー性結膜炎) | 目の症状は少ない(ただし、一部のウイルスで出ることも) |

| 発症時期 | アレルゲンにより異なるが、ハウスダストなど通年性アレルギーは一年中、春の花粉など季節性アレルギーは特定の時期に発症 | 季節を問わず発症するが、特に季節の変わり目や冬に多い |

いずれの場合も、症状がひどい場合は医師に相談することをおすすめします。

乾燥と肌のかゆみ

冬から春にかけては、空気の乾燥が特に顕著になるため、肌のかゆみを感じることが増えます。これは、湿度が低下し、皮膚のバリア機能が弱まるためです。また、冷たい風による直接的な刺激も肌の乾燥を引き起こします。

適切な保湿ケア、例えば保湿クリームの使用、室内の湿度を適切に保つこと、十分な水分補給などが重要です。

アレルギー症状と肌の乾燥の両方が原因である可能性もありますので、症状が強い場合は、医師の診察を受けることをお勧めします。

アレルギーの治療について

花粉症の症状を抑制するためには、①アレルゲンの特定、②特定したアレルゲンから身を守ること、③抗アレルギー薬などによる薬物療法が有効です。これらについて詳しく説明します。

アレルゲンの特定

アレルゲンは人によって異なります。自分にとってのアレルゲンを特定することで、日常生活で注意すべき点が明確になります。当法人の王子さくら眼科では、血液検査を行うことで、個々のアレルゲンを特定することが可能です。

詳細は「アレルギー検査について」の項目でお話します。

アレルゲンから身を守る

アレルゲンとの接触を減らすことは花粉症の管理において重要です。たとえば花粉症の場合、外出時にゴーグルやマスクを着用する、眼鏡をかけて目に花粉が入るのを減らすなどが有効です。ハウスダストが原因の場合は、定期的に掃除を行ったり、ダニを通さないカバーを使うことが有効です。詳細は専門サイトで確認してください。

抗アレルギー薬による薬物療法

医療機関では、かゆみなどの症状を和らげる薬を処方します。目のかゆみを放置すると、症状が悪化したり、重い眼科疾患につながることがあります。薬を使ってかゆみを抑えることで、これらのリスクを低減できます。

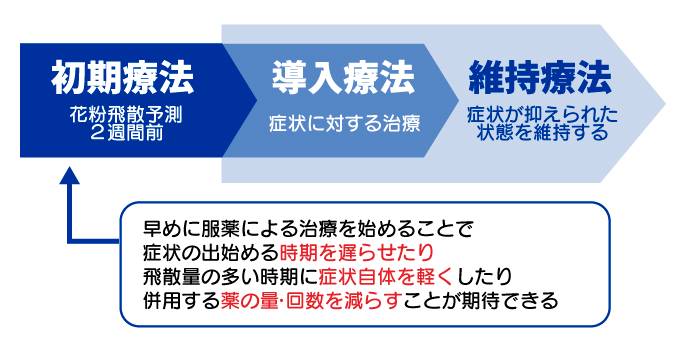

何度か述べてきましたが、当院では、「初期療法」をおすすめしています。

これは、花粉の飛散開始予測日の約2週間前、または症状が最初に現れた時点で、アレルギー反応を抑える薬を使用する方法です。

例えば、眼に症状が強く出る方は、抗アレルギー点眼を早めに使用することによってピーク時の眼のかゆみや充血、それに伴う目の周りの肌荒れなどを防ぐことができます。これをプロアクティブ点眼と呼びます。

導入療法では、症状が悪化する前に薬を使用することで、花粉の多い時期でも症状を軽減し、必要な薬の量や使用頻度を減らすことができます。症状が抑えられた状態を保つ治療は「維持療法」と呼ばれます。

「もしかしてアレルギーかも?」と思ったら、なるべく早い受診をおすすめします。

当院で取り扱うお薬の説明は次をご覧ください。

アレルギーの薬について

「花粉症っぽいけど、なんとなく薬は飲みたくないな…」という方もいらっしゃるかもしれませんが、薬を飲まないまま我慢していると、日常生活の質の低下だけでなく、心身の健康に影響が出ることがあります。

例えば、目のかゆみが悪化してしまったり、目を強くこすったことによる網膜剥離のリスクがあります。

上記の項目でもお話しましたが、症状が出る前・症状が出てすぐにお薬を使い始めることで、症状を軽くすることができます。

また、抗アレルギー薬には色々と種類がありますが、薬の合う・合わないはご本人の生活スタイルはもちろん、体質にもよりますので、なるべく早く薬による治療を行っていただくことで、自分に合う抗アレルギー薬をより早く見つけることができるでしょう。

弊法人の理事長である上月直之は、日本アレルギー眼科学会に属しており、アレルギーに関するご相談を安心してお受けいただけます。

これから、当院で提供しているアレルギー治療薬の種類について説明いたします。これには点眼薬、内服薬、点鼻薬、軟膏が含まれており、それぞれについて詳しくご説明します。

点眼薬(目薬)

処方される目薬には大きく分けて「抗ヒスタミン」「ステロイド」「免疫抑制剤」という3つの主要な成分が含まれています。一般的には、「抗ヒスタミン」成分を含む目薬が多く処方されます。これらは、アレルギー症状を和らげる効果があります。

症状が重い場合には、「ステロイド」や「免疫抑制剤」を含む目薬が医師の厳格な管理のもとで処方されることがあります。これらの成分は、より強力な効果があるため、適切な使用が重要です。

また、市販の目薬には、これらとは異なる「ケミカルメディエーター有利抑制物質」を含むものもあります。これらの成分は、目のアレルギー反応を抑制するのに役立ちます。

一部の点眼薬は、コンタクトレンズを装着したまま使用できるものもありますが、目の健康状態によってはコンタクトレンズの使用を避けた方が良い場合もあります。そのため、ご自身の状況に応じて、医師に確認し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

抗ヒスタミン成分

- アレジオンLX点眼薬/アレジオン点眼液/*エピナスチン塩酸塩

- パタノール点眼液/*オロパタジン塩酸塩

- インタール点眼液

- ザジテン点眼液

*は後発医薬品(ジェネリック)

抗ヒスタミン成分は、アレルギー反応の主要な原因であるヒスタミンと競合し、ヒスタミン受容体に結合することでアレルギー症状を緩和します。これにより、かゆみや充血、涙などのアレルギー症状を抑える効果があります。多くの方にこちらの目薬を処方します。

ステロイド

- フルメトロン点眼液/*フルオロメトロン点眼液

- リンデロン点眼液/*ベタメタゾン点眼/サンベタゾン点眼液

*は後発医薬品(ジェネリック)

ステロイドはその強力な抗炎症効果により、炎症を起こす化学物質の生成を抑えることで、アレルギー反応や炎症を効果的に軽減します。特に重度の症状を抱えている場合に有効で、短期間の使用により目立った効果が期待できます。ステロイドは主に局所治療薬として使用され、全身に及ぶ副作用は比較的少ないですが、完全に無いわけではありません。そのため、ステロイドの使用に際しては、医師の指導と監督のもとで慎重に行うことが重要です。

免疫抑制剤

- タリムス点眼液

- パピロックミニ点眼液

免疫抑制剤は、免疫システムの働きを制御することによって、アレルギー反応や自己免疫疾患による炎症を緩和します。この種の薬剤は、持続するアレルギー症状や炎症の管理に役立ち、症状の軽減を図ることを目的としています。しかし、免疫抑制剤は免疫システムに広範に作用するため、感染症への感受性を高めるリスクが伴います。そのため、これらの薬剤は医師の指示に従い慎重に使用する必要があります。例えば、重症の春季カタルの治療に用いられることがあります。

点鼻薬

- ナゾネックス点鼻薬/*モメタゾン点鼻薬

- アラミスト点鼻薬

*は後発医薬品(ジェネリック)

現在、一般的な点鼻薬の中でステロイドを含むものが主流となっており、その最大の利点は副作用が少ないことです。しかし、「ステロイド」という言葉を見ると、その強力な作用や副作用を懸念する人もいるかもしれません。

例えば、アラミストやナゾネックスのようなステロイド点鼻薬は、主に鼻腔内で作用し、成分が血液に混ざるのを防ぐため、全身にわたる副作用のリスクは低いとされています。ただし、安全性が高いからといって、副作用がまったく存在しないわけではありません。そのため、使用する際は適切な方法や期間を守ることが大切です。

また、ステロイド点鼻薬は血管収縮作用を持つ点鼻薬とは異なり、即効性はありません。したがって、一度の使用だけで効果を期待するのは適切ではありません。重篤な副作用、例えばアナフィラキシー反応などが発生した場合には、すぐに医療機関を受診し、適切な対処を受けることが重要です。

内服薬(飲み薬)

内服薬の使用により、くしゃみや鼻水、かゆみなどの全身にわたるアレルギー症状を抑制することが可能です。ただし、薬の効果の強さによっては眠気などの副作用が現れることがありますし、薬によっては服用の回数やタイミングが異なるため、個々の体質や生活習慣に合わせて適切な薬を選ぶことが重要です。

効果や副作用は人によって異なるため、どの薬が自分に合うかを見極めることが肝心です。特に、全身症状が強い場合には、セレスタミンやリンデロンのようなステロイドの内服薬が短期間処方されることもあります。

アレルギーの内服薬は「第1世代ヒスタミン薬」「第2世代ヒスタミン薬」「第3世代ヒスタミン薬」「漢方薬」というカテゴリーに分けて説明できます。それぞれの種類について詳しく見ていきましょう。

第1世代抗ヒスタミン薬

- クラリチン

効果はあるものの、眠気や口の乾きなどの副作用があります。市販薬に多く含まれています。

第2世代抗ヒスタミン薬

- アレロック/*オロパタジン塩酸塩

- ザイザル/*レボセチリジン塩酸塩

- アレグラ

- アレジオン

- ディレグラ

- タリオン

*は後発医薬品(ジェネリック)

病院で処方される主流の薬で、効果がありつつ眠気の副作用が少ないものが多いです。

特にザイザルは、効果と副作用のバランスが良いとされています。

第3世代抗ヒスタミン薬

- ビラノア

- ルパフィン

眠気の副作用がほとんどなく、効果も高いとされていますが、先発品のため値段が高いという短所があります。

漢方薬

- 小青竜湯

漢方薬「小青竜湯」は、体を温め、鼻水やくしゃみの原因となる体内の「水」のバランスを整える作用があるとされています。このため、花粉症などのアレルギーに起因するサラサラの鼻水やくしゃみに特に効果的な漢方薬です。

小青竜湯には、日常生活に影響を与える眠気を引き起こす成分が含まれていないため、日中でも服用しやすい特徴があります。また、抗ヒスタミン薬との併用も一般的に問題ないとされています。

ただし、小青竜湯に含まれる「麻黄湯」成分には、他の薬剤、例えば「葛根湯」や一部の風邪薬との飲み合わせに注意が必要です。これらの薬剤との相互作用により、副作用が発生する可能性があります。そのため、小青竜湯を服用する際には、医師や薬剤師に相談し、他の薬剤との飲み合わせについて適切なアドバイスを受けることが重要です。

軟膏

花粉症は、主に鼻や目の症状が知られていますが、花粉が皮膚に触れることで肌荒れを引き起こすこともあります。この肌荒れは、アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎のような症状を引き起こすことがあります。肌荒れの治療・予防には、以下の軟膏が効果的です。

肌荒れの治療・予防には、これらの軟膏を適切に使用し、症状に応じて医師と相談しながら治療を進めることが重要です。

ステロイド軟膏

ステロイド軟膏は、炎症やかゆみを抑える作用があります。短期間で症状の改善が見込めるため、急性期の肌荒れや炎症に効果的です。副作用として、皮膚が薄くなることがあるため、使用は医師の指示に従ってください。

- プレドニン眼軟膏

- リンデロンA眼軟膏

- ネオメドロール眼軟膏(ステロイド+フラジオマイシン)

※フラジオマイシンに対するアレルギーをもつ患者さんが一定数存在することから、当院ではプレドニン眼軟膏を使用することが多いです。

免疫抑制軟膏

免疫抑制軟膏は、肌の免疫反応を抑えることで、炎症やかゆみを和らげます。ステロイド軟膏が効かない場合や、副作用が懸念される場合に使用されます。

- プロトピック軟膏

保湿用軟膏

保湿用軟膏は、乾燥した肌を保護し、水分を補給することで肌荒れを予防します。肌のバリア機能を強化し、外部刺激から肌を守ります。症状が軽度の場合や、予防目的で使用されます。

プロペト

なお、上記で挙げたお薬は当院でよく処方するものになります。その他のお薬でご希望があればご相談ください。

アレルギー検査について

当院では血液検査を行うことでアレルゲンを特定することが可能です。(王子さくら眼科は火曜のみ、経堂こうづき眼科では水曜以外の予約制となっています)

中でもView39は合計39項目の検査をまとめて行うことができます。

本来、保険適用3割負担で39項目のアレルギー検査を行うと12,000円程度かかりますが、View39では39項目3割負担で約5,000円程度になります。

血液検査View39の検査項目

| 吸入系アレルゲン (吸い込んで体に入り、アレルギー症状になりやすい) | |

| 室内の塵 | ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト |

| 樹木 | スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ |

| 草 | カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、オオアワガエリ |

| 動物 | ネコ、イヌ |

| 昆虫 | ガ、ゴキブリ |

| カビ | アルテルナリア(スズカビ)、アスペルギルス(コウジカビ)、カンジダ、マラセチア、ラテックス |

吸入系アレルゲンはアレルギー性鼻炎の他、気管支喘息・アトピー性咳嗽の原因になりやすいアレルゲンです。

| 食物系アレルゲン (食べて体に入り、アレルギー症状になりやすい) | |

| 卵 | 卵白、オボムコイド(加熱卵料理の指標) |

| 牛乳 | ミルク |

| 小麦 | 小麦 |

| 豆・穀物・ナッツ類 | ピーナッツ、大豆、そば、ごま、米 |

| 甲殻類 | エビ、カニ |

| 果物 | キウイ、りんご、バナナ |

| 魚・肉類 | マグロ、サケ、サバ、牛肉、豚肉、鶏肉 |

1年を通してアレルギー反応が起こる可能性があります。

まとめ

アレルギーの症状が出る前から抗アレルギー薬を飲むことによって、症状が出てから薬を飲んだときに比べて症状を抑えることができます。

もしかして自分はアレルギーかも?と思った場合は、症状がない段階でも構いませんので、なるべく早く医師に相談するようにしましょう。

医療法人社団慶月会の理事長上月直之は、日本アレルギー眼科学会に所属しており、アレルギーに対する詳しい診療を行っております。

当法人は東京都内に北区王子の「王子さくら眼科」と世田谷区経堂「経堂こうづき眼科」2つのクリニックがありますので、ご都合に合わせてお選びください。

また、「王子さくら眼科」ではアレルギー検査も行っております。

なお、アレルギー検査(血液検査View39)に関しては予約制となっております。お電話かご来院にてご予約を承っております。

関連リンク

受診・予約案内

当法人は王子さくら眼科と経堂こうづき眼科、2院展開しております。王子さくら眼科は土曜祝日と開院しており、経堂こうづき眼科は土曜日曜祝日ともに行っているため、ご来院しやすい方にお越しください。

王子さくら眼科

〒114-0002

東京都北区王子1丁目10-17 ヒューリック王子ビル 5F

京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」北口徒歩30秒 みずほ銀行の上

TEL:03-6903-2663

診療時間: 午前9:30〜13:00 午後15:00〜18:30

休診日:日曜日

王子さくら眼科予約について

webでのご予約も承っております。

web予約内での日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。

経堂こうづき眼科

〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 2F

小田急線経堂駅すぐショッピングモール内

TEL:03-5799-7276

診療受付時間: 午前10:00-13:00 午後15:00-18:30

※木曜日休診、日曜祝日18:00まで

土日祝も診療を行っております。(木曜休診日)

経堂こうづき眼科予約について

一般診療の予約は受け付けておりませんので、直接ご来院くださいませ。

白内障手術の予約相談などを受け付けております。よろしければご家族の方も一緒にご来院ください。 webでの日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。

その他、予約できる診療内容については以下のリンクを御覧ください。

この記事の監修

上月 直之

こうづき なおゆき

医療法人社団慶月会理事長

日本眼科学会認定眼科専門医

所属学会

日本眼科学会

日本眼科医会

東京都眼科医会

日本白内障屈折矯正手術学会(JSCRS)

ICL研究会

日本緑内障学会

日本小児眼科学会・日本眼科アレルギー学会

日本角膜学会・ドライアイ研究会

オルソケラトロジー講習会修了

経歴

神戸大学工学部情報知能工学科 卒業

岡山大学医学部医学科 卒業

横浜市立市民病院 初期研修

慶應大学病院 眼科学教室

済生会中央病院 眼科

鶴見大学歯学部附属病院 眼科学教室

医療法人社団慶月会 理事長

日本眼科学会認定 眼科専門医

2018年 経堂こうづき眼科 開院

2021年 王子さくら眼科 開院

2022年 経堂白内障手術クリニック 開院

神戸大学と岡山大学で学び、慶應大学病院眼科学教室を経て、2018年に経堂こうづき眼科開院。日本眼科学会認定の眼科専門医であり、地域医療に貢献するとともに、最先端の医療提供に努める。最新の白内障手術を必要とされる方に受けてもらうため2022年経堂白内障手術クリニックを開院。