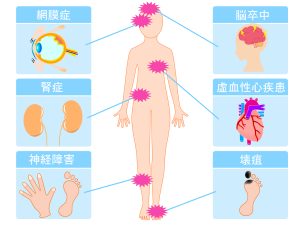

糖尿病は、長期間にわたり血糖値が高いままでいると、さまざまな健康問題のリスクが高まります。

その中でも、「糖尿病網膜症」という合併症が特に重要です。

この疾患は、糖尿病による高血糖が目の網膜に損傷を引き起こし、最悪の場合、失明につながることがあります。

この記事では、糖尿病網膜症の症状や視覚への影響、治療方法について詳しく説明し、失明を防ぐための情報を提供します。

糖尿病患者の方や、彼らをサポートする家族や友人、さらには糖尿病のリスクを抱える方々にとっても、重要な情報となります。

ぜひ参考にし、糖尿病網膜症の予防、早期発見、適切な治療に役立ててください。

糖尿病網膜症とは

糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、腎症と神経障害とともに「三大合併症」として知られており、日本では中途失明の主要な原因として第2位です。1)

糖尿病とは

糖尿病は、血糖(血液中のブドウ糖)の調節がうまくいかない代謝の病気です。

通常、血糖値はホルモンであるインスリンによって管理され、適切な範囲に維持されています。

インスリンは、血中のブドウ糖を細胞に取り込む役割を果たし、そのブドウ糖はエネルギーとして利用されます。

ところが、糖尿病ではインスリンの働きが不足し、血糖値が上昇します。これが長期間続くと、さまざまな合併症を引き起こします。

糖尿病には主に2つのタイプがあります。

1型糖尿病

1型糖尿病は、主に若年層に見られ、自己免疫疾患として分類されます。

このタイプでは、膵臓のインスリン産生細胞が攻撃され、インスリンがほとんどまたは全く分泌されなくなります。

1型糖尿病患者は、インスリン注射やインスリンポンプを使用して、インスリンを補充する治療を行います。

2型糖尿病

2型糖尿病は一般的に成人に見られ、肥満、運動不足、遺伝などが原因で、インスリンの働きが低下します。これにより、細胞がインスリンに対して抵抗性を持ち、血糖値が上がります。

2型糖尿病の治療には、食事療法、運動療法、薬物療法が含まれます。進行すると、インスリン注射が必要になることもあります。

糖尿病の予防と管理には、適切な食事、運動、体重管理、そして定期的な健康チェックが非常に重要です。

これらの対策を取ることで、糖尿病のリスクを減少させ、合併症の予防に役立ちます。

糖尿病網膜症とは

糖尿病網膜症(Diabetic retinopathy)は、糖尿病に起因する目の疾患です。この合併症が、視力低下や失明の主要な原因となります。

長期間にわたる糖尿病により、網膜(目の奥にある光を感知する組織)の微細な血管が損傷を受け、血管が漏れたり新しい血管が異常に成長したりします。

この病気はゆっくり進行し、自覚症状が出るまで疾患の進行を自覚しづらく、気づいたら見えなくなっていたという状況に陥ることもあります。

糖尿病網膜症の進行と分類 - 症状と見え方

糖尿病網膜症は、通常、糖尿病を発症してから5年後に発症し、10年から15年経過すると50%以上の人が発症することが知られています。

初期-単純糖尿病網膜症

初期の段階では、網膜の毛細血管が閉塞し、血管から血液が漏れたり(点状出血)、血液中のたんぱく質や脂質が沈着したり(硬性白斑)します。

そして網膜がむくむことがあります(網膜浮腫)。

初期の単純糖尿病網膜症では症状がほとんど現れませんが、この段階で血糖値をコントロールし、網膜の血液循環を改善する内服薬を服用していきます。

症状、見え方

初期の状態では、ほとんど自覚症状がありません。網膜の黄斑部(視力に重要な部分)に浮腫が生じた場合に視力低下を感じることがあるかもしれません。

中期-増殖前糖尿病網膜症

単純糖尿病網膜症が進行し、網膜が虚血状態となり、軟性白斑(綿花状のしみ)や網膜内細小血管異常などが見られる中期の段階があります。

必要に応じてレーザー光凝固療法を行い、悪化を予防することがあります。また、黄斑のむくみがある場合、抗VEGF薬注射やステロイド薬注射による薬物療法が行われることもあります。

症状、見え方

この中期段階でも自覚症状は通常ほとんど現れません。

ただし、網膜の黄斑部に浮腫が生じた場合、視力低下を感じることがあります。

末期 -増殖糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は進行すると、増殖糖尿病網膜症となり、急激な視力低下を引き起こすことがあります。これは最も深刻な末期の段階です。

増殖糖尿病網膜症では、網膜が酸素不足になり、それを補うために新しい血管(新生血管)が増殖しようとします。

しかし、これらの新生血管は通常の血管よりも弱く、簡単に破れてしまい、硝子体出血を引き起こすことがあります。

さらに、網膜上で増殖した組織の膜(増殖膜)が網膜を引っ張ることで、牽引性網膜剥離を引き起こすこともあります。

また、新生血管が虹彩や隅角(目の前側)まで伸びると、「血管新生緑内障」が発生し、失明のリスクが高まります。

治療としては、黄斑部(網膜の中心)を除く網膜全体にレーザー治療(汎網膜光凝固術)が必要な場合があります。硝子体出血や網膜剝離の場合は硝子体手術を行うこともあります。

症状、見え方

硝子体出血では視力が急激に低下します。

網膜剥離は視野障害(視界で見えない部分が生じる)や、視力低下を引き起こすことがあります。

この段階では視力に重要な網膜の構造が乱れ、結果として持続的な視力低下が発生することもあります。

糖尿病網膜症の検査

視力検査

視機能を評価するための検査です。示された環の切れ目の向きを応え、正しく答えることができた切れ目の細かさに基づいて、視力値を評価します。

屈折検査

目の度数(屈折度)を測定する検査です。この検査によって、遠視、近視、乱視の度合いを評価します。

眼圧測定

眼圧(目の形状を維持するための一定の圧力)を計測します。

細隙灯顕微鏡検査

主に前眼部(角膜、結膜、前房水、虹彩、水晶体など)を観察します。特殊なレンズを使用して後極部(硝子体、網膜など)まで観察できます。

眼底検査

眼球の奥にある眼底を観察し、網膜や視神経の状態を調べます。

光干渉断層計(OCT)

網膜や脈絡膜の断面画像を撮影し、非侵襲的に短時間で情報を得るための検査です。

糖尿病網膜症の治療法

血糖コントロール

内科と連携し、治療を行います。

最初に「食事療法(食生活の改善)」と「運動療法」を試し、それでも改善が難しい場合、飲み薬や注射による薬物療法が検討されます。

レーザー光凝固術

新生血管の発生を防ぐために、酸素不足の状態にある網膜にレーザーを照射します。

通常、散瞳後に点眼麻酔を行い、レーザー治療用のコンタクトレンズを装着して行います。

治療時間は1回あたり10〜15分で、広範囲なレーザー治療が必要な場合(汎網膜光凝固術)は日を空けて数回に分けて行うこともあります。

抗VEGF薬

糖尿病網膜症では、VEGF(血管内皮増殖因子)が増加し、血管透過性が亢進して黄斑浮腫を引き起こします。

黄斑浮腫の改善を目指して、VEGFの働きを抑制する抗VEGF薬を眼内に注射します。

硝子体手術

重度の硝子体出血や再発性の硝子体出血、牽引性網膜剥離の場合、硝子体手術が必要となります。

ただし、糖尿病網膜症に対する硝子体手術は、他の疾患と比べて高度な技術が必要とされ、信頼性のある専門医による施術が不可欠です。

当院では糖尿病網膜症の硝子体手術が必要と判断した場合には、信頼できる術者がいる専門病院への紹介も行っています。

糖尿病網膜症は進行すると失明につながる危険な疾患です。

初期段階からの予防と治療が非常に重要です。

糖尿病網膜症の予防

糖尿病を悪化させない-健康的なライフスタイルの維持

適切な食事と運動が重要です。

食事面では

など肥満を防ぐための食習慣を心がけましょう。

運動面では、

など日常生活でできる適度な運動を取り入れましょう。

糖尿病の適切な管理

糖尿病の診断後は、内科医と協力して血糖コントロールを行いましょう。

治療法や受診頻度は内科医と相談して決定し、定期的な受診を守りましょう。

定期的な眼科検診

定期的な眼底検査が重要です。特に糖尿病の方は、「糖尿病網膜症」の早期発見が必要です。

糖尿病患者の方は眼の症状がなくても、医師の指示に従って眼科検診を受け、病状の変化をチェックしましょう。

まとめ-糖尿病網膜症の早期発見と治療が失明予防の鍵

糖尿病網膜症は、失明の危険がある恐ろしい病気です。

この病気は、進行が進むまで自覚症状がほとんど現れず、糖尿病が長期間未診断または未治療のままで、急に視力がなくなるケースもよく見られます。

ただし、早期に発見し、適切な治療を受けることで、症状の進行を抑えることができます。糖尿病が診断されたら、速やかに眼科を受診し、専門医の診察を受けるようにしてください。

医療法人社団 慶月会は、糖尿病網膜症の治療に経験豊富な医師を揃えております。

王子さくら眼科と経堂こうづき眼科の2院を展開しております。どうぞお気軽にご相談・ご来院ください。

王子さくら眼科

〒114-0002

東京都北区王子1丁目10-17 ヒューリック王子ビル 5F

京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」北口徒歩30秒 みずほ銀行の上

TEL:03-6903-2663

診療時間: 午前9:30〜13:00 午後15:00〜18:30

休診日:日曜日

王子さくら眼科予約について

webでのご予約も承っております。

web予約内での日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。

経堂こうづき眼科

※木曜日休診、日曜祝日18:00まで

土日祝も診療を行っております。(木曜休診日)

経堂こうづき眼科予約について