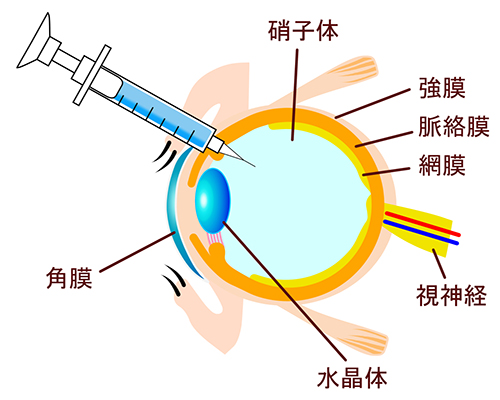

硝子体注射は、眼内に注射を打つ治療法です。「眼内に注射」と言われると、痛そう・怖いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は目薬(点眼)による麻酔をしっかり行った上で施工しますので、痛みはほとんどありません。

硝子体注射とは

「硝子体注射」とは、眼の中に直接注入する治療方法で、抗VEGF薬と呼ばれる薬液を使います。VEGFとは「血管内皮増殖因子」の略で、眼の中に異常が起こった際に血管を安定させようとする物質です。抗VEGF薬は、その名の通りVEGFを抑える薬です。詳しい情報は以下の項目をご覧ください。

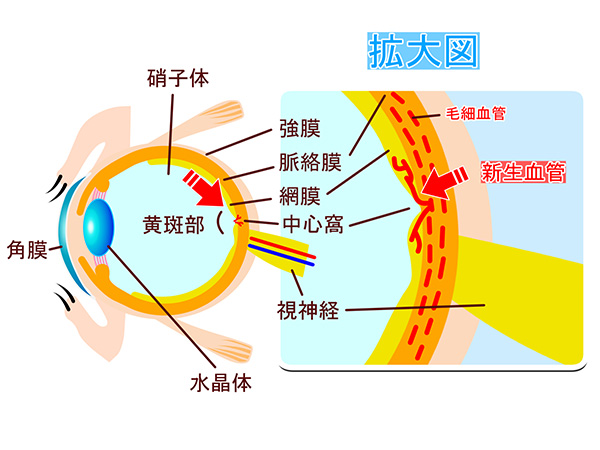

VEGFは、眼の中に異常が起こった際に血管を安定させようとする物質です。VEGFが作られると、新しい血管「新生血管」が作られます。しかし、この新生血管はもろくて破れやすく、むくみや出血を引き起こします。これは急激な視力低下や失明に至ることもあります。眼の中に直接注入する抗VEGF薬は、新生血管の生成活動を鈍らせ、炎症や出血を抑えます。しかし、時間が経つとVEGFが再び発生し、新生血管やむくみを引き起こすことがあります。そのため、定期的に抗VEGF注射による治療が必要です。

当院では、視力診断や眼底検査などを定期的に行い、患者様に合ったスケジュールでの治療を行っています。レーザー治療などの網膜の治療も行っています。詳細はリンクをご覧ください。

硝子体注射を必要とする病気

硝子体注射の適応となる病気を説明します。

加齢黄斑変性

老化などにより黄斑に異常が起こることで、視力が悪くなったり視野が狭くなったりすることがあります。

「滲出型」と「萎縮型」に分けられるのですが、硝子体注射は主に「滲出型黄斑変性」の治療に有効です。

「滲出型黄斑変性」は、網膜色素上皮層に新しい血管が生えることがありますが、硝子体注射を行うことでこれを防ぐことができます。

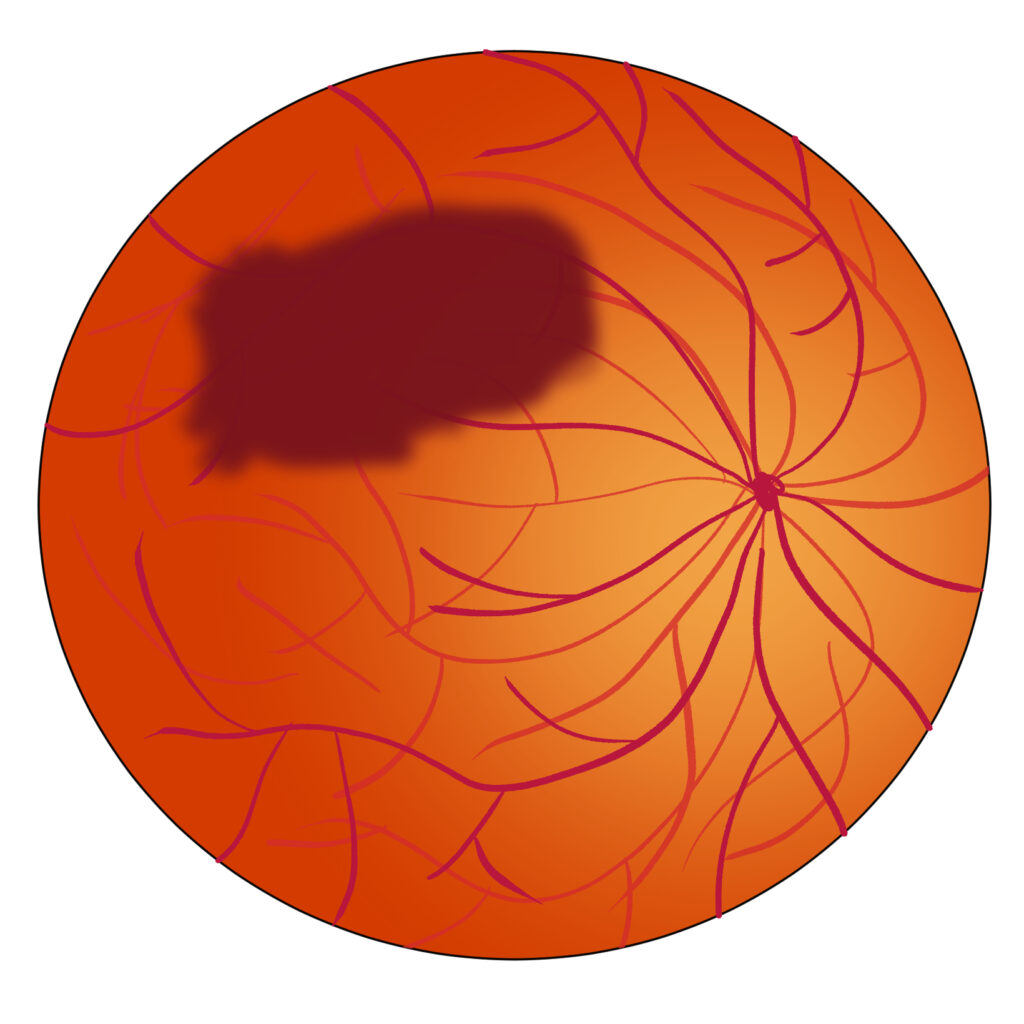

網膜静脈分枝閉塞症や網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫

網膜の血管が詰まってしまうと眼底出血を起こします。視力が出る部分(黄斑)より遠い場所の静脈が詰まって出血すると「網膜静脈分岐閉塞症」、黄斑付近の静脈が出血すると「網膜中心静脈閉塞症」と呼びます。放置した場合、網膜に酸素不足が起こってしまい、 血管内皮細胞増殖因子(VEGF)が発生して、新しく脆い血管(新生血管)が作られてしまいます。

これを防ぐために硝子体注射を施行します。

他にもレーザー治療が有効です。

レーザー治療について詳しくは以下のリンクをご覧ください。

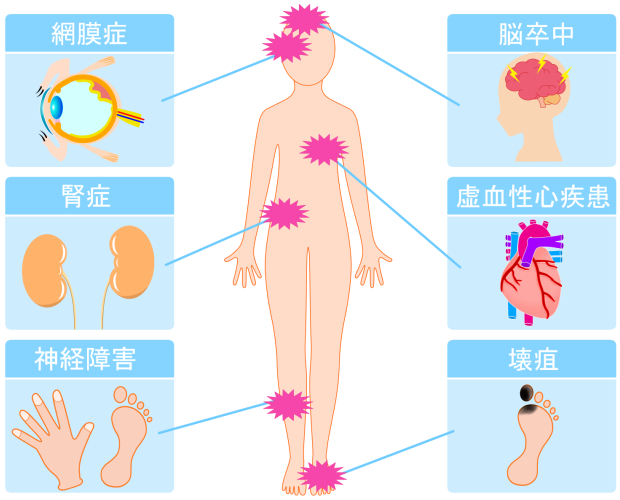

糖尿病網膜症

糖尿病によって引き起こされる合併症は多く存在しますが、中でも3大疾病といわれるものが「腎症」「神経障害」そして「網膜症」です。長期にわたる高血糖状態が網膜の微細な血管にダメージを与え、新しい血管の異常成長や網膜の腫れが起こります。これを防ごうとして、血管内皮細胞増殖因子(VEGF)が放出→もろくて新しい血管(新生血管)が作られます。

糖尿病網膜症について詳しくは以下のリンクをご覧ください。

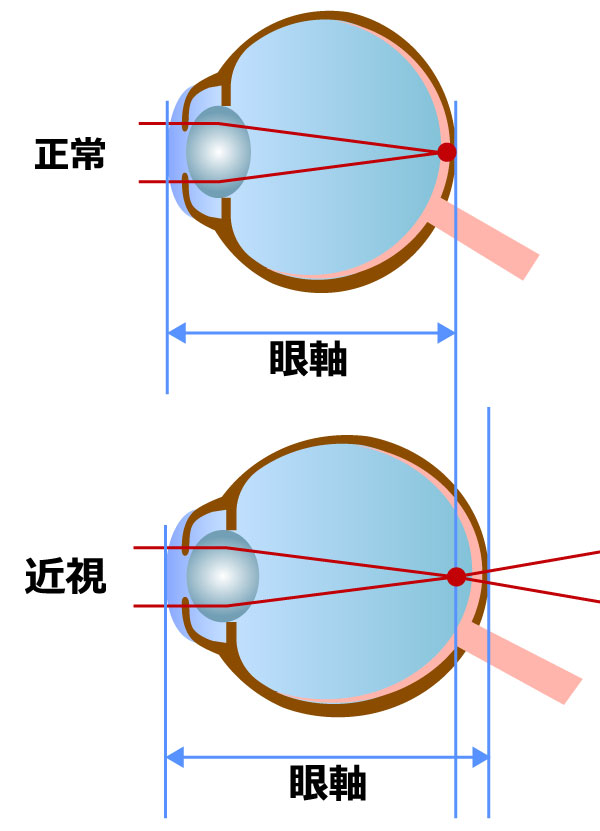

近視性脈絡膜新生血管

強い近視の場合、眼軸(眼の前後の長さ)が長いことが多いため、正常な眼軸長の方と比較すると、網膜が伸びてしまい、黄斑部の周囲の血流が不十分な状態になります。このとき、脈絡膜からVEGFが放出され、黄斑部に新生血管が形成されることがあります。

当院で取り扱っている硝子体注射の種類

| 先発薬品 | バイオ後発品(バイオシミラー) |

| アイリーア® | - |

| ルセンティス® | ラニビズマブ |

| ベオビュ® | - |

| バビースモ® | - |

最も件数が多いのはアイリーアです。その他、患者様とのカウンセリングの中でお薬を選んでいきます。

当院の硝子体注射

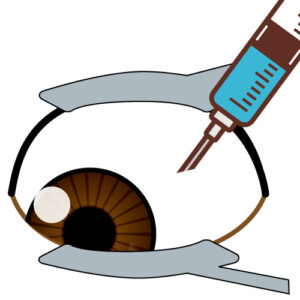

①点眼麻酔※目薬による麻酔ですので、痛みはないです。

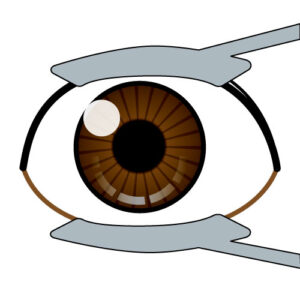

②目の中と目の周囲を消毒、器具を使用して眼を開けたままに。

③角膜から3〜4mm離れた部分の結膜から抗VEGF薬を注射します。当院では非常に細い針を使用していることもあり、痛みはほとんどありません。

硝子体注射のスケジュール

患者さんの病状や症状に応じて、硝子体注射のスケジュールを設定しています。

例えば、加齢黄斑変性の場合、最初は1カ月ごとに3回の硝子体注射を行います。3回の治療で完了することもあるものの、約半数の方が再発することがあるため、3回の注射が終わった後も定期的な検査を続けます。その後、状況を確認しながら、必要に応じて追加の注射を行います。

硝子体注射後の注意事項

- 注射当日は、洗髪・洗顔を控えてください。翌日から行っていただけます。

- アイシャドウ、アイライン、マスカラなど、眼周辺の化粧は注射後2〜3日は避けてください。

- 眼の周りを除いた化粧(ファンデーションやアイブロウなど)は翌日から可能です。

- 注射当日はアルコールの摂取を控えてください。

- デスクワークなどの仕事は手術翌日から問題ありませんが、力仕事は2〜3日控えてください。

- 激しい運動は2〜3日避けてください。

硝子体注射を行っても、病気が完全に治癒するわけではありません。2、3年間抗VEGF薬の注射を続けることもあります。しかし、定期的な検査と適切なタイミングでの注射を行うことで、視力の維持が可能です。

当院では、患者さんの症状や状態、生活状況を考慮し、丁寧なカウンセリングを行いながら検査と治療を進めていきます。お悩みや不安を一緒に解決したいと考えておりますので、眼に関するお気づきの点がございましたら、いつでもご相談ください。