白内障手術で選べる人工レンズの一つに「多焦点眼内レンズ」があります。

「遠くも近くもメガネなしで見える」と期待される一方で、実際にはいくつかのデメリットも存在します。

本記事では、患者さんが「思っていたのと違った…」と後悔しないように、多焦点眼内レンズのデメリットと注意点をわかりやすく解説します。

当院理事長の上月が動画で詳しく解説しています、ぜひ合わせてご覧ください。

多焦点眼内レンズとは?

白内障手術と眼内レンズ

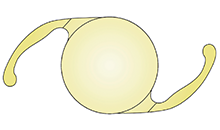

白内障手術では、濁った水晶体を取り除き、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。

このレンズには大きく分けて以下の種類があります。

- 単焦点眼内レンズ:1つの距離にピントが合う(遠くか近くのどちらか)

- 多焦点眼内レンズ:複数の距離にピントが合う(遠くと近く両方に対応)

単焦点レンズ

・・・ピントが合う距離が1つ

保険診療

- 見える範囲は…狭い手元か遠くのどちらかのみピントが合う

- 見える質は…良いピントが合う1点はとてもよい

単焦点眼内レンズの場合(遠くにピントを合わせたとき)

多焦点レンズ

・・・ピントが合う距離が複雑

選定療養

- 見える範囲は…広い手元か遠くまで見える

- 見える質は…おおむね良いピントが少しあまい2021年4月発売のテクニスシナジーというレンジを主に用います。

多焦点眼内レンズの場合

多焦点眼内レンズは「メガネから解放されたい」という希望を叶えやすい反面、必ずしも全員にとって万能ではない点に注意が必要です。

多焦点眼内レンズのメリットとデメリット

多焦点眼内レンズのメリット

裸眼で遠くも近くも見える

多焦点眼内レンズを選択することで、「裸眼で」遠くも近くも見えるようになります。

これが最大のメリットで「元々、若い時は遠くも近くも裸眼で見えていた人」「眼鏡やコンタクトレンズでの生活から開放されたい人」などは多焦点眼内レンズを選択することで裸眼で快適に日常生活を送ることが期待できます。

眼鏡の使用頻度を減らせる

単焦点では手元や遠方のどちらかで眼鏡が必要ですが、多焦点では裸眼で過ごせるシーンが増えます。

レンズの種類が豊富

バランス型・遠方重視型・近方重視型など、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。

多焦点眼内レンズのデメリット

手元の見え方に限界がある

多くのバランス型では40cm前後までしか見えにくく、本やスマホのように30cm以下の距離は老眼鏡が必要になる場合があります。

夜間のハロー・グレア現象

車のライトや街灯がにじんで見える(ハロー)、ギラギラまぶしく感じる(グレア)症状が出ることがあります。夜間運転が多い方は注意が必要です。

コントラスト感度の低下

「くっきり見える感覚」が単焦点より弱くなる傾向があります。ただし近年は改良され、コントラスト性能に優れたレンズも登場しています。

脳の慣れが必要

最初は違和感が強くても、時間の経過とともに脳が見え方に慣れていくケースが多いです。

神経質な方や高齢者では適応に時間がかかることがあり、「思ったように見えない」と感じてしまうことがあります。

費用が高い

先進医療や自由診療の対象で、費用は数十万円以上になることがあります。医療費控除の利用で実質負担が減る場合もあります。

単焦点眼内レンズと多焦点眼内レンズの比較

患者さんがよく迷われる「単焦点」と「多焦点」の違いを、表にまとめました。

| 特徴 | 単焦点眼内レンズ | 多焦点眼内レンズ |

|---|---|---|

| 見え方 | 1つの距離にピントが合う(遠方か近方のどちらか) | 複数の距離にピントが合う(遠方・中間・近方) |

| メガネの必要性 | 遠く用や老眼鏡が必要になる | 多くの場面で裸眼で生活可能 |

| 夜間の見え方 | ハロー・グレアが少ない | 光のにじみ・まぶしさが出る場合あり |

| コントラスト感度 | 高く、鮮明に見える | やや低下することがある |

| 費用 | 健康保険が適用(自己負担1〜3割) | 先進医療・自由診療のため高額 |

| おすすめの人 | 夜間運転が多い方、費用を抑えたい方 | メガネを減らしたい方、アクティブに活動したい方 |

多焦点眼内レンズを選ぶときの注意点

1. 自分のライフスタイルを考える

- 毎日夜間運転をする方 → 単焦点 or 遠方重視型多焦点

- デスクワークや読書が多い方 → バランス型 or 近方重視型多焦点

2. 術前に「見える距離」を確認する

「20cmまで完璧に見える」と期待すると術後に後悔することがあります。40cm前後が限界と知っておくと安心です。

この数字を生活の中に当てはめると以下のようなイメージになります。

60cm以上(中間〜遠方)

→ 会話相手の顔を見る、テレビ、運転中の計器、風景やスポーツ観戦など

→ 問題なく見えることが多いです。

20〜30cm(近距離)

→ 本や文庫本の読書、新聞、スマートフォンの文字入力、裁縫や刺繍、将棋や囲碁の盤面、料理での細かい包丁作業など

→ 多焦点眼内レンズでは見えにくく、老眼鏡の助けが必要になる場合があります。

40cm前後(多焦点眼内レンズで得意な距離)

→ パソコン作業、タブレットの操作、書類の確認、楽譜を見る、食事中の手元、車のカーナビ画面など

→ 多焦点眼内レンズでは比較的クリアに見える範囲です。

つまり、

- 本やスマホを裸眼で近くから快適に見たい方 → 老眼鏡を使うシーンが残る

- パソコン作業や車のナビ程度の距離が見えれば十分な方 → 多焦点眼内レンズに満足しやすい

という違いになります。

3. 担当医と相談して選ぶ

目の状態や生活スタイルにより適したレンズは変わります。

インターネットの情報だけで判断せず、医師と一緒に最適なレンズを選ぶことが大切です。

現在、多焦点眼内レンズにはたくさんの種類があります。多焦点眼内レンズは2007年に厚生労働省に認可され、年々進化を続けています。

「2焦点眼内レンズ」に始まり、今では「3焦点眼内レンズ」、「焦点深度拡張型眼内レンズ」、「5焦点眼内レンズ」などが登場しています。

多焦点眼内レンズの種類が多くあることで、患者さまのおひとりごとの「日常生活スタイルや希望」に合わせたレンズ選択が可能となりました。実際に多焦点眼内レンズを希望された場合には、より理想的なレンズ選択になるようしっかりとカウンセリングを行ったうえで医師と相談して、レンズを決めていきます。ここではレンズの種類による特徴をまとめています。

どのような多焦点眼内レンズが向いているのか多焦点眼内レンズには数多くの種類があり、それぞれに得意とする距離や特徴があります。

「どのレンズが最適か」は、目の状態だけでなく、患者さんご自身のライフスタイルや日常生活で大切にしたい見え方によって変わってきます。たとえば、夜間に車を運転する機会が多い方と、デスクワークや読書を中心とする方では、選ぶべきレンズが異なります。

多焦点眼内レンズには数多くの種類があり、それぞれに得意とする距離や特徴があります。

「どのレンズが最適か」は、目の状態だけでなく、患者さんご自身のライフスタイルや日常生活で大切にしたい見え方によって変わってきます。

また、レンズ選びでは以下の点もとても大切です。

- 費用 多焦点眼内レンズは選定療養や自由診療の対象となるため、単焦点より費用が高くなります。

- 日常生活 夜間運転をよくするのか、読書やスマホを多く使うのかなど、生活習慣によって向いているレンズが異なります。

- ご自身の性格 多少の光のにじみや見え方の慣れに対して「気にならない」と思える方は適応しやすいですが、神経質な方は不満につながる場合があります。

- 近方視力の限界 多焦点といっても「20cmまで完璧に見える」わけではありません。多くのレンズは40cm前後までが得意な距離で、細かい読書や裁縫には老眼鏡が必要になる場合があります。

このように、値段・生活習慣・性格・見え方の特徴をトータルで考えて選ぶことが、手術後に満足していただくための大切なポイントです。

どのような多焦点眼内レンズが向いているのか

ここからは、当院で取り扱っているレンズをもとに、生活スタイル別にどのレンズが向いているのかをご紹介します。

1. 夜間運転をよくする方

夜間の車のライトや街灯で眩しさ(ハロー・グレア)を感じやすいため、ハロー・グレアが少ないレンズを選ぶことが重要です。

- おすすめのレンズ

- ビビネックス ジェメトリック(日本製3焦点)

→ 夜間のハロー・グレアを大幅に軽減。夜間運転が多い方に最適。 - クラレオン ビビティ(EDOF型)

→ 遠方〜中間距離に強く、ハロー・グレアが非常に少ない。夜間の運転が多い方に安心。 - テクニス ピュアシー(最新型EDOF)

→ 単焦点と同等レベルで夜間の眩しさが少ない。夜間作業や運転を頻繁にされる方におすすめ。

- ビビネックス ジェメトリック(日本製3焦点)

2. デスクワーク・パソコン作業が多い方

パソコン画面(約40〜60cm)、書類(40cm前後)を見る機会が多い方は、中間距離が得意なレンズがおすすめです。

- おすすめのレンズ

- クラレオン パンオプティクス(3焦点)※選定療養

→ 遠方・中間・近方の3か所にピントが合う。PC作業や書類確認に強い。 - オデッセイ(最新型・連続焦点型)※選定療養

→ 2024年発売の最新レンズ。自然な見え方で遠方から手元までバランス良好。 - ファインビジョンHP(3焦点)

→ 近方(35cm前後)にも対応。PC+読書の両立を希望する方に。

- クラレオン パンオプティクス(3焦点)※選定療養

3. 読書や手元作業をよくする方

新聞、スマホ、裁縫など 30〜40cmの至近距離をよく見る方には、近方に強いタイプが向いています。

- おすすめのレンズ

- テクニス シナジー(連続焦点型・2025年6月終売)

→ 手元33cmまでピントが合う。近方作業に強いが夜間運転はやや不利。 - ビビネックス ジェメトリックプラス(3焦点)

→ 手元40cmがよりはっきり見えるよう設計。読書やスマホ使用が多い方に最適。ビビネックスジェメトリックとの併用も。

- テクニス シナジー(連続焦点型・2025年6月終売)

4. 「最新のレンズでメガネなし生活を目指したい」方

費用は自由診療で高額になりますが、最新の多焦点レンズはより自然で広い視界を実現します。

- おすすめのレンズ

- インテンシティ(世界初・5焦点)

→ あらゆる距離にピントが合いやすく、夜間も眩しさが少ない。最新型を希望する方に。 - ギャラクシー(AI設計)

→ 近方40cmから遠方まで連続的に見える。欠点の少ない最新レンズ。 - エボルブ(オーダーメイド対応)

→ 強度近視や強度乱視の方でも適応可能。特注設計で柔軟に対応。

- インテンシティ(世界初・5焦点)

まとめ表(生活スタイル別おすすめレンズ)

| ライフスタイル | 向いているレンズ例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 夜間運転が多い | ビビネックス ジェメトリック / ビビティ / ピュアシー | ハロー・グレアが少なく夜間でも安心 |

| デスクワーク中心 | パンオプティクス / オデッセイ / ファインビジョンHP | 中間距離に強くPC・書類作業が快適 |

| 読書・スマホ・手元作業が多い | ジェメトリックプラス / シナジー | 手元の30〜40cmに強い |

| 最新・高性能を希望 | インテンシティ / ギャラクシー / エボルブ | 自由診療。幅広い距離・最新設計 |

当院でできること

当院では、患者さん一人ひとりの生活習慣やご希望を丁寧に伺い、最適な眼内レンズを提案しています。

- 最新の多焦点眼内レンズを幅広く取り扱い

- 術前のシミュレーションと十分なカウンセリング

- 術後のフォローアップで安心のケア

「メガネをなるべく使いたくない」「夜間運転も多いので不安」など、細かな希望をお伝えください。

受診・予約案内

当法人は王子さくら眼科と経堂こうづき眼科、2院展開しております。王子さくら眼科は土曜祝日と開院しており、経堂こうづき眼科は土曜日曜祝日ともに行っているため、ご来院しやすい方にお越しください。

王子さくら眼科

〒114-0002

東京都北区王子1丁目10-17 ヒューリック王子ビル 5F

京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」北口徒歩30秒 みずほ銀行の上

TEL:03-6903-2663

診療時間: 午前9:30〜13:00 午後15:00〜18:30

休診日:日曜日

王子さくら眼科予約について

webでのご予約も承っております。

web予約内での日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。

経堂こうづき眼科

〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 2F

小田急線経堂駅すぐショッピングモール内

TEL:03-5799-7276

診療受付時間: 午前10:00-13:00 午後15:00-18:30

※木曜日休診、日曜祝日18:00まで

土日祝も診療を行っております。(木曜休診日)

経堂こうづき眼科予約について

一般診療の予約は受け付けておりませんので、直接ご来院くださいませ。

白内障手術の予約相談などを受け付けております。よろしければご家族の方も一緒にご来院ください。 webでの日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。

その他、予約できる診療内容については以下のリンクを御覧ください。

この記事の監修

上月 直之

こうづき なおゆき

医療法人社団慶月会理事長

日本眼科学会認定眼科専門医

所属学会

日本眼科学会

日本眼科医会

東京都眼科医会

日本白内障屈折矯正手術学会(JSCRS)

ICL研究会

日本緑内障学会

日本小児眼科学会・日本眼科アレルギー学会

日本角膜学会・ドライアイ研究会

オルソケラトロジー講習会修了

経歴

神戸大学工学部情報知能工学科 卒業

岡山大学医学部医学科 卒業

横浜市立市民病院 初期研修

慶應大学病院 眼科学教室

済生会中央病院 眼科

鶴見大学歯学部附属病院 眼科学教室

医療法人社団慶月会 理事長

日本眼科学会認定 眼科専門医

2018年 経堂こうづき眼科 開院

2021年 王子さくら眼科 開院

2022年 経堂白内障手術クリニック 開院

神戸大学と岡山大学で学び、慶應大学病院眼科学教室を経て、2018年に経堂こうづき眼科開院。日本眼科学会認定の眼科専門医であり、地域医療に貢献するとともに、最先端の医療提供に努める。最新の白内障手術を必要とされる方に受けてもらうため2022年経堂白内障手術クリニックを開院。